メーカー・販売元がホイールの重量データを明らかにしないわけは?

このサイトを立ち上げようと考えたキッカケでもありますが、ひと昔前、ホイールの重量を明らかにしているメーカー・発売元が非常に少なく、ホイールを買う前に、その重量を確認することは難しかったのです。

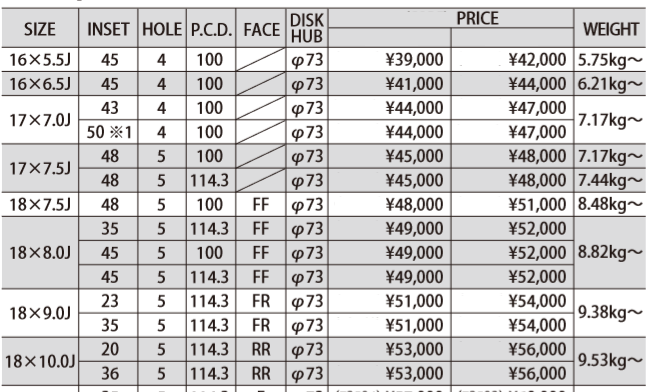

最近になってメーカー・発売元のサイトに、ホイールの重量データが公開されていることも珍しくなくなってきましたが、それでもある程度の幅を持たせた重量表記になっていることが多いのです。

重量データの公開事例

ユーザーにとっては、より詳しい重量データの公開が望まれると思うのですが、そうはなっていない理由は何故なのでしょうか?

今回は、「メーカー・販売元がホイールの重量データを明らかにしないわけ」を考えてみました。

先ず思いつくのは、ホイールメーカーや発売元の意向です。

「重量だけでホイールを比較されることは避けたい」ということがあるのではないでしょうか。

重量を比較されたくないということは「自社製品の軽さに自信がないからだ」と思うのは早計です。

超軽量な鍛造1ピースホイールを多く輩出しているレイズですら、ホイールの重量データは公開していないからなのです。

何故そうなのか、その理由を考えてみました。

重量は、ホイールスペックの一つでしかありません。当サイトで何度も言及していますが、ホイールは軽ければ軽いほど良いというわけではないのです。

サスペンションの一部として機能し、強力なコーナリングGや路面からの入力に耐え得るには、剛性・強度も重要になってきます。

しかし剛性・強度は、軽さとトレードオフの関係にあるため、購入者がホイールの軽さだけを重視する環境が出来てしまうと、剛性・強度のあるホイールが評価されず、偏った評価を受けかねないからなのだと考えられます。

だから、メーカー・発売元は、重量だけで他社製品と比較される状況は避けたいと考えているのでしょう。

また、ホイールの重量データが開示されていたら、比較されるのは他社製品だけではありません。自社が過去に発売していたホイールとも重量を比較されます。

自動車の車両重量が増加するにつれて、最近のホイールには高い剛性・強度が求められていますので、最近発売されたホイールは、ひと昔前のホイールより、剛性・強度はありますが、重量が嵩みがちになるのです。

重量データを公開していれば、新しく発売するホイールが、十分軽量であったとしても、古い自社ブランドより重くなることもあるため、購入者がホイールの軽さだけを重視する環境が出来ていれば、新たに発売する新ブランドが、廃盤になった旧ブランドより低い評価を受けてしまう可能性もあるのです。

だから、メーカー・発売元は、ホイールの重量データを開示することを避けて来た、と考えるのです。

次に、重量データを開示しているにもかかわらず、ある程度の幅を持たせた重量表記になっていることが多い理由も考えてみました。

その理由として考えられるのは、同じブランド、同じサイズのホイールでも僅かに重量差があるからなのだと考えられます。

そもそも世に販売される商品には個体差が存在します。

同じ製品でも長さ、重さ、成分含有等をミクロン単位で比較すれば、全く同じものは殆ど存在しないはずなのです。

ですが、個体差があったとしても規定の範囲内にあれば問題無く販売に供されます。

ホイールも、ある一定の閾値内の重量差であれば、問題ない商品として販売されるのです。

当サイトで公開している重量計測結果をご覧いただければ分かりますが、同じブランド、同じサイズのホイールでも個体差があるため、全く同じ重量にならないことが実際にあります。

ENKEI Racing RS+m 17inch 8J offset+48mm PCD114.3mm-5H 重量計測結果 その2

また、ホイール自体の製造工程では重量の個体差が生じなくても、塗装・着色の工程で重量差が生じることもあります。

例えば、超軽量ホイールの定番、RAYS TE37は、塗装のホワイトとアルマイト皮膜のブロンズが存在しますが、重量的には薄い皮膜のブロンズアルマイトの方が軽量なのです。

このような状況にあるにもかかわらず、幅を持たせず、ピンポイントの重量表記をしてしまえば、最悪「俺の買ったホイールはカタログ値より重いじゃねぇか(怒)」というクレームが沢山来かねないからではないでしょうか。

ホイールメーカー・発売元が、自社製品の重量データをハッキリと、且つ積極的に開示してこなかった背景は、

-

重量だけではなく、総合的にホイールが評価される環境を求めている。

-

そもそも同じブランド、同じサイズのホイールでも重量に個体差がある。

からだと思われます。